Entretien avec Jean-Paul Vanderlinden

Jean-Paul Vanderlinden est professeur en économie écologique et en études environnementales au laboratoire Cultures, Environnements Arctiques, Représentations, Climat (CEARC)

- Pouvez-vous présenter votre travail et vos recherches ?

Je suis chercheur en économie écologique et en étude de l’environnement. L’essentiel de mon activité consiste à travailler avec des petites communautés humaines locales, sans aire culturelle privilégiée, et d’essayer d’analyser avec elles l’impact du changement climatique sur leur quotidien. C’est un travail où les disciplines ont tendance à disparaître : on travaille avec beaucoup de collègues en mobilisant des connaissances scientifiques pour essayer de déterminer l’état des choses. C’est un travail ethnographique, avec des communautés à travers le monde où l’on regarde, décrit, comprend, et décrypte. Il y a aussi un aspect plus épistémologique, qui consiste à se demander comment faire traverser aux connaissances les frontières entre disciplines, mais aussi entre connaissances locales et scientifiques, qui se renforcent mutuellement et qu’il faut bien comprendre pour une entente mutuelle.

Et puis, il y a un travail de philosophie morale. C’est la capacité de chacun à organiser des états du monde par la morale et à se demander quelles connaissances définissent ce qui compte ou pas, et essayer de comprendre ce qui organise le cours des choses. Est-ce que c’est nous, chercheurs, avec nos connaissances, qui choisissons de ce qui relève d’une priorité pour tous ? Notamment, qui choisit pourquoi le réchauffement climatique compte, et qui choisit ce qui est important dans le changement climatique ?

- Est-ce que les populations sont sensibilisées au changement climatique ? Quels sont les facteurs qui influent sur cette sensibilité ?

Nous avions effectué une enquête il y a quelques années, mais qui n’a pas été publiée. On pouvait y voir que les personnes âgées tendent à douter plus que les jeunes de la réalité du changement climatique. Dans les tranches sous les 30 ans, le doute était minime, tandis qu’au-dessus de 70 ans il s’élevait à 30-35 %. Il y a toute une logique à ça, qui n’est pas seulement due au fait que les personnes soient âgées. Questionner toute une vie durant laquelle on a connu les trente glorieuses, où on a beaucoup émis, et où tout le système de valeurs reposait là-dessus sans savoir que ça faisait du mal, c’est plus dur. C’est plus dur que lorsqu’on a 20 ans, et que dans le fond on a hérité d’un monde dont on n’est pas vraiment responsable. On est capable d’accepter plus facilement une réalité dérangeante dont on n’est pas responsable. J’insiste beaucoup sur ces explications pour dire que ce n’est pas forcément un problème de connaissances, mais que c’est un arbitrage inconscient que chacun effectue entre ses contraintes matérielles, ses valeurs morales et la réalité du changement climatique, qui est une réalité absolue. Je dirais qu’il n’est pas tant nécessaire de sensibiliser au changement climatique plutôt qu’à la nature réelle des gestes que l’on peut peser pour l’atténuer et s’y adapter. Je m’explique : si je dis à quelqu’un « Laisse tomber ta voiture, ça pollue ! », ou que je dis à quelqu’un « Fais du vélo, car quand tu seras vieux, tu n’auras pas de maladie cardio-vasculaire et tu pourras profiter de ta vie plus longtemps », c’est complètement différent, pour le même résultat. Dans un cas, j’invoque une réalité frustrante, dans l’autre j’invoque une réalité biologique plus positive.

Cette petite métaphore – trop simpliste pour fonctionner dans la vraie vie – montre que nous sommes toujours multi-motivés. Personne ne prend sa voiture pour polluer, on la prend pour se déplacer. Donc il faut toujours se demander ce qui compte vraiment pour les individus, de quoi ils ont besoin, et pourquoi. Le besoin de se déplacer relève de contraintes matérielles, mais on peut se demander pourquoi ils ont besoin de se déplacer seuls en voiture. Il faut comprendre que les individus n’ont pas juste besoin de connaître pour agir. Certes, il faut savoir que le climat change, mais nous devons savoir comment chacun opère un arbitrage entre les connaissances et toutes les autres contraintes de la vie qui sont très lourdes. Aujourd’hui, quand on interroge des acteurs de l’aménagement, on voit que la participation est entrée dans la culture, et c’est lié à ces questions.

- Qu’est-ce que la participation apporte aux projets d’aménagement ? Qu’est-ce qui joue sur son efficacité ?

Il y a des plans qu’il est possible de faire collectivement pour des projets concrets, mais pour que ça fonctionne il y a plusieurs conditions à remplir. Par exemple, il faut éviter de renforcer les inégalités, notamment les inégalités de pouvoir. Si, en tant que chercheur, je viens faire participer les gens, ça marche moins bien que si je m’engage dans un processus collectif, avec mes connaissances. C’est quelque chose qui s’apprend. Ça demande de ne pas être pressé, d’accepter d’entendre et d’écouter. Pour être efficace, il y a peu de choses qui fonctionnent mieux que le dialogue entre adultes.

Ça demande aussi une pensée à critères multiples. Quand on entame un dialogue, il y a des bénéfices sur plein de fronts : sur le front électoral, politique, sur le front de l’efficacité… Mais si on ne pense qu’à un seul critère (m’adapter, me développer économiquement, etc.), le critère d’efficacité ne se centre que sur un seul objet, et la conversation perd de son intérêt. Certains acteurs ont l’habitude d’être évalués sur des critères très étroits, et de porter un discours sur des thématiques uniques. Il vaut mieux engager une conversation dans le temps long, qui coûte plus cher, mais qui rapporte vingt fois plus.

- Est-ce que vous diriez que c’est un moyen d’encourager l’engagement citoyen ?

En tout cas, cela peut permettre aux citoyens de comprendre ce qu’ils font, et pourquoi ils le font. Quand ils opèrent cet arbitrage compliqué entre leurs valeurs morales, leurs contraintes matérielles, et cette question du monde qui dysfonctionne, ils peuvent s’engager mieux quand ils comprennent mieux, et quand on a mis sur la table que tout était important. Donc oui, ça crée plus d’engagement.

- Les franciliens ont-ils conscience du risque climatique ? Et si oui, pour quels aléas ?

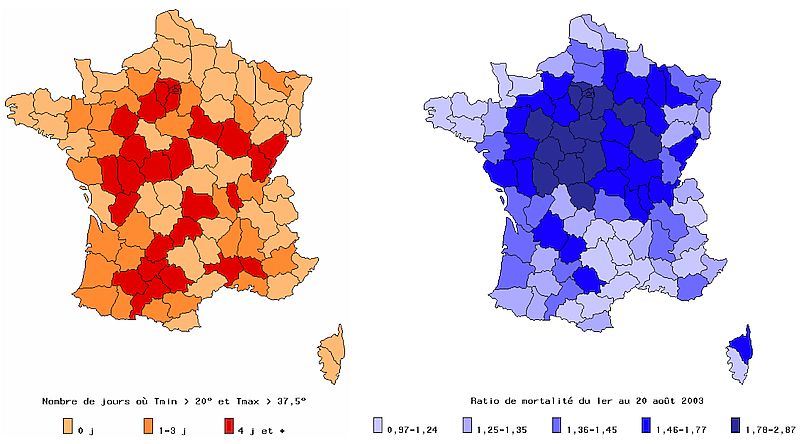

Il y a eu des claques très importantes qui ont changé significativement la façon dont on vit en Île-de-France. Je pense notamment à la surmortalité liée à la vague de chaleur de 2003. Cette surmortalité a réellement changé le comportement des habitants sur l’un des enjeux majeurs d’une ville comme Paris que sont les vagues de chaleur. Les comportements ont changé en termes de solidarité intergénérationnelle : on fait davantage attention aux personnes âgées pendant les canicules ; ça a changé des règlementations et des politiques par la fourniture d’eau sur les lieux de travail, l’obligation d’avoir accès à une fontaine, etc. C’est un des aléas qui est vraiment inquiétant pour l’Île-de-France, notamment à Paris intramuros, où les îlots de chaleur sont effroyables. Je pense que cet épisode a beaucoup aidé à faire des progrès, et il y a eu de gros travaux sur l’augmentation de la verdure et des fontaines dont on ne verra certains bénéfices qu’en cas de catastrophes.

- Est-ce qu’il faut forcément que l’aléa se manifeste pour qu’il y ait des progrès rapides dans la gestion des risques ? Est-ce qu’il y a d’autres moyens de sensibilisation ?

On peut reprendre cette idée qu’il y a une interaction entre nos valeurs morales et nos contraintes matérielles. Quand une catastrophe nous frappe, certes ça nous rappelle que c’est possible, mais pas seulement. L’exemple de la vague de chaleur de 2003 nous a aussi mis face à une injustice, car il est terriblement injuste que des personnes âgées soient mortes en masse. On se rend compte que les personnes qui devaient bêtement faire leurs courses étaient exposés à des îlots de chaleur et que ça rendait des actions quotidiennes impossibles. On voit donc que l’aléa, quand il se produit, n’est pas qu’une question de comprendre que c’est possible, mais c’est aussi une sonnette d’alarme sur le fait que ça offense nos valeurs et que ça désorganise la matérialité de notre existence.

Est-ce qu’il suffit d’un choc pour être sensibilisé ? Ça aide, entre autres parce qu’on se rend compte que les conséquences sont réellement déplaisantes et que ça heurte nos valeurs morales. Maintenant, est-ce qu’il est possible d’obtenir cette prise de conscience sans l’apparition d’une catastrophe ? Oui, mais c’est plus difficile. Comment fait-on pour communiquer sans catastrophe ? Peut-être que par le chemin des valeurs morales, des valeurs de solidarité, on peut être beaucoup plus efficaces à communiquer. Il faut arriver à communiquer en termes de conséquences et pas seulement en termes de coûts, car cela tend à rendre les choses abstraites.

Il y a tout un travail de communication complexe à mener. Lorsque je parle de valeurs morales c’est abstrait, pourtant je suis sur le fil du politique. Par exemple, si l’aléa fait plus de mal aux pauvres, c’est peut-être la pauvreté qu’il faut supprimer. En dehors de mes convictions politiques, c’est purement pragmatique : si l’on veut moins de morts, il ne faut pas cibler tout le monde, mais en priorité les plus fragiles : les personnes âgées, les familles monoparentales… On a besoin de penser la société dans sa diversité avec des catégories plus fragiles que d’autres. Les inégalités sociales vulnérabilisent les groupes sociaux, les rendant de fait plus fragiles face au changement climatique : c’est une réalité empirique.

- C’est un principe que l’on sait être vrai en sciences sociales ? C’est une vérité scientifique acceptée ?

De nombreuses données montrent que les inégalités sociales rendent plus fragiles le groupe où elles se manifestent. Après, il faut faire très attention parce que les sciences sociales sont très contexte-dépendant. Il faut arriver à qualifier de quelles inégalités on parle (inégalités d’études, de revenus, de patrimoine…). Il y a toute une série de complications qui font qu’on regarde ça très soigneusement, donc je n’ose pas affirmer que la relation est vérifiée dans tous les cas, parce qu’il y a des nuances. En revanche, je ne vois pas d’étude de cas où les inégalités sont sources de force, elles sont toujours une source de faiblesse.

Quand on parle du changement climatique, il y a deux composantes : il y a l’exposition à l’aléa, et la vulnérabilité à l’aléa. La vulnérabilité pose la question de ce qu’on fait des personnes âgées, des personnes malades, des personnes pauvres, des familles monoparentales, et de toutes les personnes plus affectées que d’autres par une catastrophe.

- Comment est étudiée cette multitude d’impacts et de vulnérabilités ?

La façon d’objectiver la vulnérabilité qu’on utilise consiste à développer des indicateurs. Dans les années 1980-1990, une géographe, Susan Cutter, collectait systématiquement des statistiques de recensement à l’échelle de comtés aux Etats-Unis et essayait d’expliquer pourquoi certaines caractéristiques rendaient certaines personnes fragiles. Pour certains c’est assez facile : la pauvreté fait qu’on a moins de ressources à mobiliser pour réagir par exemple. Elle a commencé à faire des analyses statistiques pour voir quelles variables étaient les plus fluctuantes, en groupant celles qui étaient corrélées. Petit à petit, elle a réussi à capturer des domaines de vulnérabilité dans un indicateur, et a obtenu des domaines bien autonomes, avec lesquels il est possible de faire des cartes. Cette approche ne donne pas des mesures absolues : je ne peux pas comparer la vulnérabilité d’un habitant de la banlieue de Washington avec celle d’un habitant de banlieue parisienne. En revanche, au sein d’un endroit qui partage des caractéristiques sociales, économiques et politiques, il y a moyen de cartographier les individus qui multiplient de façon dangereuse le nombre de caractéristiques qui les rendent fragiles. Ces indicateurs de vulnérabilité sociale sont objectivables, bien qu’assez intensifs en calculs. Il faut traiter beaucoup de données pour obtenir des indicateurs géoréférencés qui nous permettent d’objectiver la vulnérabilité à l’échelle d’un territoire. C’est très pratique, et une fois fait, cette vulnérabilité est applicable à tout un tas de risques différents, puisqu’elle elle met en évidence les personnes fragiles au sens large. Par la suite, si l’on superpose une carte des expositions et une carte de la vulnérabilité, on peut voir s’il y a des gens très exposés et très vulnérables. Dans ce cas, il y a tout intérêt à investir sur ces endroits en priorité. Cela rend visible le fait que les inégalités de vulnérabilité, qui sont sous-tendues par des inégalités sociales, sont fondamentalement importantes.

- Comment est-ce qu’on mesure l’évolution de cette vulnérabilité ?

Il faut la remesurer tout le temps. C’est pour ça qu’on fait des recensements, qu’on a l’INSEE : si on veut faire des politiques publiques qui fonctionnent il faut pouvoir les mesurer. Si des acteurs sont intéressés par ces mesures, ça n’implique pas seulement de faire la première carte, mais aussi de la mettre à jour à chaque recensement et considérer que ça fait partie de ces nouvelles informations dont les politiques publiques ont besoin, au même titre que d’autres.

Par exemple, on sait aujourd’hui que les impacts de l’ouragan Katrina ont été terriblement différenciés : il a essentiellement tué des gens noirs et pauvres, et a essentiellement fait perdre leurs logements, leurs écoles, leurs hôpitaux à des gens noirs et pauvres. Si l’on avait fait des cartographies de vulnérabilité avant Katrina, je pense qu’ils auraient pu être identifiés comme tels. Katrina est un cas vraiment bien documenté. Plus récemment, il y a eu l’ouragan Ida, où des gens sont morts dans des caves parce qu’ils vivaient dans des logements illégaux. Si j’avais dû faire une cartographie de vulnérabilité, je n’aurais jamais pensé à demander « vivez-vous dans une cave ? » – qui est un facteur d’exposition, pas de vulnérabilité – mais j’aurais identifié les gens pauvres. Dans ce cas, la pauvreté était le facteur de vulnérabilité, et l’habitation le facteur d’exposition : la pauvreté les a fait se surexposer. La vulnérabilité et l’exposition sont des concepts propres pour organiser la pensée, mais c’est sûr qu’ils voyagent ensemble.

Propos recueillis par Marion Barbé

Une réponse