Entretien avec Nathalie de Noblet-Ducoudré

Nathalie de Noblet-Ducoudré est bioclimatologue et directrice de recherche au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE).

- Pouvez-vous présenter votre travail et vos thématiques de recherche ?

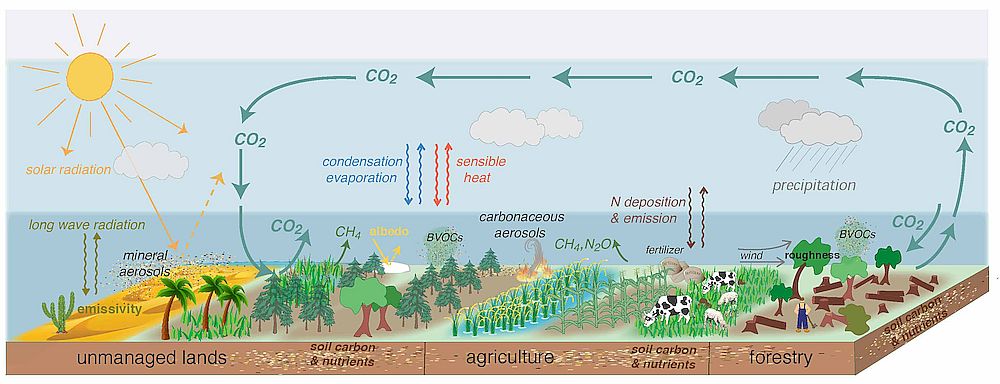

Je suis climatologue physicienne. Mon cœur de métier est de modéliser et mettre en équation les échanges entre la surface (végétation, sol) et l’atmosphère, pour comprendre comment l’évolution de l’occupation des sols influence le climat aux échelles locales, régionales ou mondiale. Je m’y intéresse au travers des échanges d’eau et d’énergie. Depuis quelques années, j’ai également développé un travail évaluant les impacts du changement climatique sur le fonctionnement des agrosystèmes, notamment des grandes cultures pour faire une estimation de ce que l’on appelle les services climatiques pour l’agriculture. L’idée est de voir comment la communauté des climatologues peut traduire les scénarios de changement climatique et les rendre utiles à l’adaptation.

- Qu’est-ce que l’approche bioclimatique, et qu’apporte-t-elle comme regard sur la question de la résilience face au changement climatique ?

Ce que j’appelle l’approche bioclimatique, c’est le fait de comprendre comment le vivant atténue ou modifie certains aspects du climat local. Par exemple, lorsqu’une vague de chaleur se met en place, ce n’est pas du fait de la région, mais d’une configuration météorologique de plus grande échelle. Selon la façon dont l’espace est occupé ou géré, la vague de chaleur peut être atténuée ou amplifiée. Dans une ville bétonnée, la température augmente, aggravant l’effet canicule. Au contraire, au sein d’une forêt très humide, d’un champ de maïs irrigué ou d’une rizière, l’effet de la vague de chaleur s’atténue. L’énergie est restituée depuis la surface vers l’atmosphère par une augmentation de l’évapotranspiration, notamment par la transpiration des plantes, qui rafraîchit l’air en surface.

Cette approche, qu’on appelle « bioclimatique » permet de réguler la météo locale et l’expression de certains événements. Pour donner un autre exemple, on sait qu’une forêt et une ville n’ont pas le même effet sur la formation des précipitations et des orages. Lorsqu’une masse d’air passe au-dessus d’une ville, elle se charge en énergie et devient très éruptive, favorisant la formation d’orages, ce qui n’est pas le cas pour une forêt.

- Est-il possible d’optimiser l’occupation des sols pour rendre les lieux de vie climatiquement plus viables et moins impactants ?

Dans leurs stratégies d’adaptation, les aménageurs pensent à l’occupation des sols pour la question du stockage du carbone, et pour la pollution des sols, de l’eau et de l’air. Les aménageurs des villes utilisent déjà ces principes en végétalisant ces dernières ; ceux qui s’intéressent à des échelles plus grandes ne raisonnent pas encore comme cela. Ce qui n’est pas encore très réfléchi, c’est de savoir si l’on influe aussi sur la température, l’humidité de l’air et les précipitations, que ce soit sur la région en elle-même ou ses environs proches. Si l’on modifie une zone en plantant ou rasant une forêt par exemple, on n’influence pas que la météo de cet endroit : l’influence s’étend au temps des zones situées en amont et en aval des vents de la zone modifiée.

Source : GIEC

Il y a des grands principes qui permettent de mettre ces connaissances en application, mais la quantification n’est pas si simple à faire. On ne peut pas systématiquement dire quelles conséquences précises une action aura sur une zone donnée, parce qu’elles dépendent de beaucoup de facteurs. Pour un même changement appliqué à différentes régions, on peut obtenir des résultats très différents. Par exemple, quand on déforeste, on augmente la température locale pendant la saison qui aurait été la saison de croissance, et on refroidit les températures hivernales. En effet, les arbres transmettent l’eau des sols dans l’atmosphère, donc on sait qu’on assèche l’atmosphère quand on déforeste. Inversement, la reforestation amène des précipitations dans la zone restaurée. Néanmoins, il arrive que, en raison de facteurs locaux, les précipitations diminuent dans la zone reforestée et les augmentent ailleurs. L’action de reforestation a simplement déplacé la zone de précipitation.

Il faut retenir qu’il y a des connaissances établies, dont nous sommes sûrs, mais qu’elle ne s’appliquent pas forcément très localement. Nous sommes donc obligés d’avoir une approche régionale dans les questions d’aménagement.

- Plus précisément, qu’est-ce que la vision régionale peut apporter aux stratégies d’aménagement ?

La vision régionale est fondamentale, même si l’on n’intervient que sur un sous-ensemble d’une région, car elle permet de réfléchir aux aménagements en pensant à la voie terrestre et à la voie atmosphérique en parallèle. Dans une étude réalisée dans les années 1940, des urbanistes de Stuttgart avaient embauché un climatologue qui avait examiné la circulation des vents. Il avait suggéré d’orienter les routes de sorte que le vent puisse récupérer la masse d’air frais qui passait au-dessus d’une forêt en amont de la ville et créer ainsi des couloirs d’air qui la rafraîchiraient. Cet aménagement est intéressant parce qu’il ne remet pas en cause la présence de la ville en elle-même à l’échelle locale, mais utilise la dynamique régionale (1).

- La végétation est perçue comme source de solutions dans des stratégies d’adaptation et d’atténuation face au changement climatique, notamment par sa capacité de stocker du carbone. Que pensez-vous de cette piste ?

L’échelle d’intervention est très importante, c’est un point auquel il faut faire très attention : quand on cherche à faire évoluer le bilan carbone, on joue sur une échelle mondiale, mais quand on cherche à influencer les échanges d’eau et d’énergie, l’échelle est locale ou régionale. Ainsi, la modification du cycle du carbone ne se ressent pas du tout à l’échelle locale ou régionale. Si l’on plante 3 hectares de forêt, le gradient de température entre la forêt et son voisin direct change, ce qui impacte aussi les vents et donc la circulation de chaleur, de vapeur d’eau et de polluants ; mais cette forêt ne modifie pas la concentration en CO2 de l’atmosphère de façon à induire un effet radiatif important dont il faudrait tenir compte. Créer un puits de carbone ne rafraîchit pas nécessairement le climat local. Le but de cette démarche est d’atténuer le réchauffement climatique planétaire ce qui, en définitive, aura des bénéfices pour nous, mais pas si on est seuls à le faire. Si l’on investit sur des puits de carbone locaux, nous n’en verrons pas directement les bénéfices. En revanche, on ressentira très directement des bénéfices en modifiant les conditions thermiques, hydriques et de pollution à une échelle régionale. Ces deux échelles de temps et d’espaces sont essentielles à prendre en compte car elles impliquent deux visions différentes.

Aujourd’hui, les forêts sont principalement pensées pour leur capacité à stocker du carbone, mais on en oublie leurs autres effets. Par exemple, replanter une forêt dans une zone boréale capte certes du CO2, mais réchauffe aussi la surface. En présence de neige, la forêt réchauffe plus la surface qu’une prairie qui, elle, la refroidit. Des études montrent que l’effet réchauffant de la forêt boréale pourrait compenser son effet rafraîchissant en tant que puits de carbone. D’où un domaine de recherche très actif pour calculer les effets de la végétation sur la température et les précipitations qu’on appelle effets « biophysiques ». On ne dispose pas encore d’outil permettant de calculer cela précisément, comme ce qui existe déjà pour les conséquences d’une action en termes d’émissions de CO2 sur l’atmosphère. On ne peut pas encore y arriver pour l’aspect biophysique, parce qu’il y a des effets qui se compensent localement et qu’il faut calculer de manière assez fine.

- Comment peut-on projeter la place que le végétal aura dans l’aménagement alors qu’il est aussi soumis aux aléas du changement climatique ?

Dans les scénarios, ce qui domine pour l’instant, ce sont les scénarios d’anthropisation des sols, fondés sur des scénarios d’évolution démographique, de richesse de la population, des modes de consommation et sur de la technologie pour savoir si on va pouvoir augmenter les rendements à l’hectare. Avec toutes ces données, on en arrive à dire qu’il faudra une certaine quantité de terres agricoles en plus ou en moins. Ce que l’on ne fait pas pour l’instant, c’est d’intégrer l’état futur d’une région pour savoir si elle sera davantage propice à l’agriculture, à la forêt ou au pâturage, et ainsi éviter de gâcher les potentiels de chaque parcelle. Penser l’occupation des sols en fonction des effets que le climat aura sur la végétation future ne se fait pas encore.

On peut toutefois imaginer que si l’on adapte les plantations au climat régional, les conditions de vie locales s’amélioreront et renforceront donc également la résilience de ce qui pousse dans la région. Si l’on met en place un aménagement pour améliorer le confort hydrothermique du lieu et pour limiter la pollution par exemple, forcément, tout le monde va en bénéficier : les plantes, les animaux et nous. À l’inverse, si l’on aggrave une canicule par exemple, on va nécessairement mettre l’écosystème que l’on a planté dans des conditions qui ne l’amènent pas vers la résilience.

Propos recueillis par Marion Barbé

Une réponse