La planète Terre a connu cinq grandes extinctions du vivant dans son histoire. En quoi les pertes actuelles de biodiversité sont-elles particulièrement problématiques ?

Par Sébastien Barot, écologue, chercheur IRD, iEES Paris, membre du Bureau du GREC francilien

5 mai 2025

La biodiversité, sous tous ses aspects, est par définition un objet dynamique. La diversité génétique (la variation des gènes au sein d’une même espèce) change au cours du temps ; c’est la base principale de l’évolution des organismes vivants. Des espèces apparaissent (c’est un processus bien identifié de l’évolution darwinienne des organismes, la spéciation), d’autres disparaissent, parce que les conditions environnementales changent ou que d’autres espèces les concurrencent. Des types d’écosystème s’étendent, d’autres régressent. Toutes ces dynamiques étaient présentes avant l’apparition de l’espèce humaine et se poursuivraient actuellement sans elle. Même si une partie de ces changements sont particulièrement visibles sur le temps long (des millions d’années), ils peuvent aussi être observés sur le temps court, en quelques années.

L'appauvrissement de la biodiversité est-il sans précédent ?

Oui, la situation actuelle n’a pas d’équivalent dans le passé. D’une part, par la rapidité des changements que connaît la biodiversité, d’autre part du fait que ces changements sont essentiellement dus à la seule espèce humaine. Le premier critère à considérer est le nombre d’espèces qui disparaissent, puisqu’une espèce disparue ne peut pas être ressuscitée. Et, même si des tentatives existent dans ce sens, l’idée qu’on puisse faire renaître toutes les espèces qui disparaissent n’a pas de sens.

Au fil des temps géologiques, cinq grandes phases d’extinction de masse, c’est-à-dire de disparition de plus de 50 % de toutes les espèces, ont eu lieu. C’est le cas de l’extinction qui a vu la fin des dinosaures à la fin du Crétacé, ou de celle de la fin de l’ère Paléozoïque, vers -252 MA. Il n’existe pas de consensus scientifique absolu sur les causes de ces extinctions. Cependant, elles sont toutes liées à des bouleversements climatiques perturbant fortement le fonctionnement des écosystèmes (par exemple en diminuant la production primaire), tels que des événements volcaniques importants et de longue durée, ou des phénomènes cosmiques tels que des impacts de météorites. Dans tous les cas, ces extinctions se sont déroulées sur des centaines de milliers d’années et jusqu’à plusieurs millions d’années (1).

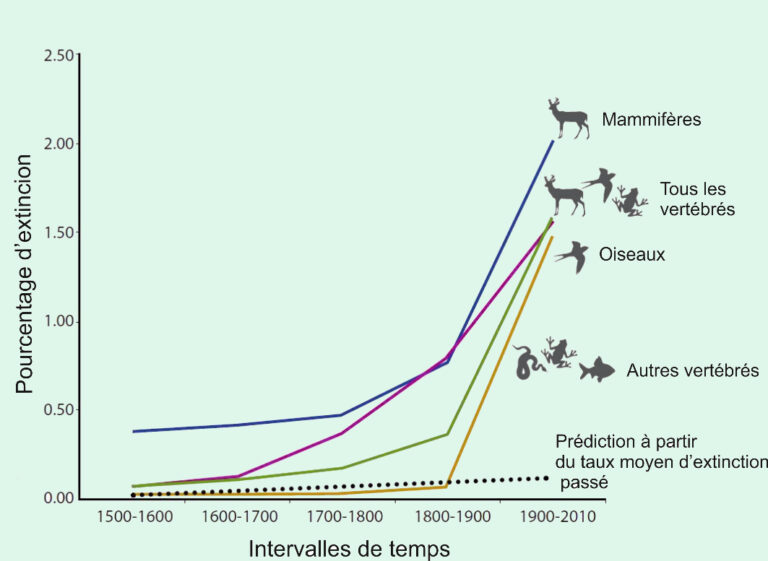

Quand on estime, en utilisant les fossiles retrouvés dans les couches géologiques, les taux passés d’extinction d’espèces, on trouve qu’en moyenne deux espèces se sont éteintes pour 10 000 espèces existantes, par siècle (2). Or le taux actuel cumulé d’extinction est 10 à 100 fois plus élevé, avec une nette accélération durant le dernier siècle (Fig. 1). Il aboutirait à une sixième extinction de masse en seulement 240 à 540 ans, des durées bien plus courtes que celles des cinq extinctions de masse précédentes. L’IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques) (3), l’équivalent du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) (4) pour la biodiversité, estime qu’un million d’espèces, sur les deux millions identifiées et sur les huit millions probablement présentes sur Terre, sont menacées de disparition à court terme (IPBES 2019).

Figure 1. Pourcentages cumulés d’extinctions d’espèces en pourcentage du nombre d’espèces suivies par l’Union internationale de conservation de la nature (UICN)

(d’après Ceballos G. et al., 2015)

Quelles sont les conséquences d'une moindre diversité génétique ?

Quelles sont les causes de l'effondrement actuel de la biodiversité ?

Les causes des dégradations de la biodiversité, bien identifiées, sont toutes d’origine humaine, et concernent l’ensemble des aspects de la biodiversité (9) (Fig. 2) : la transformation des écosystèmes naturels pour les transformer en zones agricoles ou urbaines, l’exploitation directe de la biodiversité (pêche, chasse, exploitation du bois…), le changement climatique, les pollutions (pesticides, plastiques…), les espèces exotiques envahissantes. Les écosystèmes affectés sont notamment les mangroves, dont plus de 20 % des surfaces ont disparu en 50 ans, les forêts tropicales, réduites de 16 % entre 2000 et 2012 (10), et certains types de savane (le cerrado brésilien a ainsi perdu 50 % de sa surface en 35 ans) (11).

La transformation des écosystèmes naturels a un impact négatif particulièrement important parce que les écosystèmes transformés n’abritent pas la même biodiversité que les écosystèmes naturels. Ainsi, même si une zone agricole peut renfermer une certaine biodiversité, ce n’est pas la même que celle de la forêt qu’elle a remplacée, parce que de nombreux organismes dépendent de la forêt pour leur survie. De plus, l’artificialisation des écosystèmes (y compris les infrastructures linéaires telles que les routes) fragmente les écosystèmes, contraignant énormément les déplacements des organismes vivants et la survie de leurs populations.

Figure 2. Description des différentes échelles emboîtées auxquelles la biodiversité peut être décrite (depuis la diversité génétique jusqu’à la diversité des écosystèmes) ainsi que des cinq grands types de pressions exercées par les activités humaines

sur l’ensemble de ces niveaux de biodiversité.

En quoi la destruction de la biodiversité impacte-t-elle les sociétés humaines ?

Les activités humaines conduisent à une dégradation importante et rapide de la biodiversité. Pourquoi est-ce si alarmant ou inacceptable ? Un premier argument est d’ordre éthique. A quel titre une seule espèce, qui plus est consciente de son influence sur l’ensemble de la biosphère, s’arrogerait-elle le droit de détruire d’autres organismes vivants, ou pire encore leur quasi-totalité ?

Un deuxième argument, à l’inverse complètement anthropocentré, souligne que le bon fonctionnement des sociétés humaines et sa durabilité dépendent fortement des services rendus par les écosystèmes et de la biodiversité qu’ils abritent (12-14). Ces services écosystémiques sont généralement classés en (a) services d’approvisionnement (nourriture, fibres, bois), (b) services de régulation (régulation du climat, du cycle de l’eau …), (c) services socio-culturels (services non matériels).

Sans entrer dans trop de détails, la production de nourriture par l’agriculture dépend par exemple, pour 75 % des espèces de plantes cultivées, de pollinisateurs qui sont eux-mêmes menacés par les activités humaines. Elle dépend aussi de la fertilité des sols, qui découle elle-même de leur biodiversité (des vers de terre aux microorganismes) et des services qu’elle rend (15). Jusqu’à présent, l’ensemble des écosystèmes et de leurs organismes vivants stockent sous forme de matière organique vivante (la biomasse des plantes) et de matière organique morte (dans les sols et les sédiments) environ 50 % des émission de CO2 dues aux activités humaines (16) : cette « séquestration » de carbone contribue fortement à atténuer le changement climatique et nécessite des écosystèmes en bonne santé et riches en biodiversité (17).

De plus, il a été démontré, en particulier pour les plantes, que plus le nombre d’espèces est élevé dans un écosystème (18), et plus leur diversité génétique est importante (19, 20), mieux l’écosystème fonctionne (la production de biomasse végétale augmente et sa variabilité diminue). D’une manière encore plus générale, il est à craindre que, passé un certain seuil de dégradation de la biodiversité, la biosphère dans son ensemble bascule assez brutalement vers un fonctionnement lui-même dégradé (21).

Que faire pour enrayer les atteintes à la biodiversité ?

Références

(1) Barnosky A. D. et al., 2011. Has the Earth’s sixth mass extinction already arrived? Nature 471: 51-57.

(2) Ceballos G. et al.,. 2015. Accelerated modern human–induced species losses: Entering the sixth mass extinction. Science Advances 1(5):e1400253.

(3) https://www.ipbes.net/fr

(4) https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/

(5) Leigh D.M. et al., 2019. Estimated six per cent loss of genetic variation in wild populations since the industrial revolution. Evolutionary Applications 12(8): 1505-1512.

(6) Ceballos G., Ehrlich P. R., Dirzo R., 2017. Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines. Proceeding of the National Academy of Science USA 114:E6089-E6096.

(7) WWF, 2022. Living Planet Report 2022 – Building a nature-positive society

(8) Jactel H. et al., 2020. Insect decline: immediate action is needed. Comptes Rendus Biologies 343: 267-293.

(9) IPBES, 2019. Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Bonn, Germany.

(10) Hansen M.C. et al., 2013. High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change. Science 342: 850-853.

(11) Klink C.A., Machado R.B., 2005. Conservation of the Brazilian Cerrado. Conservation Biology 19: 707-713.

(12) Costanza R., Daly H.E., 1992. Natural capital and sustainable development. Conservation Biology 6: 37-46.

(13) Costanza R. et al., 1997. The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature 387: 253-260.

(14) Costanza R. et al., 2014. Changes in the global value of ecosystem services. Global Environmental Change 26:152-158.

(15) Pascual U. et al., 2015. On the value of soil biodiversity and ecosystem services. Ecosystem Services 15: 11-18.

(16) Friedlingstein P. et al., 2020. Global Carbon Budget 2020. Earth System Science Data 12:3269-3340.

(17) Dinerstein E. et al., 2020. A “Global Safety Net” to reverse biodiversity loss and stabilize Earth’s climate. Science Advances 6:eabb2824.

(18) Loreau M. et al., 2001. Biodiversity and ecosystem functioning: current knowledge and future challenges. Science 294: 804-808.

(19) Hughes A.R. et al., 2008. Ecological consequences of genetic diversity. Ecology Letters 11: 609-623.

(20) Barot S. et al., 2017. Designing mixtures of varieties for multifunctional agriculture with the help of ecology. A review. Agronomy for Sustainable Development 37(13).

(21) Barnosky A.D. et al., 2012. Approaching a state shift in Earth’s biosphere. Nature 486: 52-58.

(22) Rockström J. et al., 2009. A safe operating space for humanity. Nature 461: 472-475.

(23) Richardson K. et al., 2023. Earth beyond six of nine planetary boundaries. Science Advances 9:eadh2458.